|

�J�� ����@�iTANIGAWA Ryuichi English Resume�j

���͌�����

�����e�[�}�F�ߌ���A�W�A��ԃR�~���j�P�[�V�����j

e-mail�Fryuichi��iis.u-tokyo.ac.jp

�i���p�̃A�b�g�}�[�N@�ɕς��Ă��������j

|

�����e�[�}�̓��e

�ߌ�����{�ƃA�W�A�������Ȃ�W��z���Ă����̂��B���z�E�l�E��Ԃ̎O�҂̑��֊W�i�R�~���j�P�[�V�����j�I�ɑ����Ȃ����A����炪�D��Ȃ��x�z�E��x�z�A�����ƈى��̎�@�Ƃ�������ԃ|���e�B�N�X��ᔻ�I�Ɍ�����B����ɂ���ĕ����яオ��ߋ������l�X�̐���a�����킹�Ȃ���A����Љ�̖��ɃA�v���[�`���邽�߂̋�ԓI�z���͂Ƃ��̉\�����A���j�Ƃ��ĕ`���o�������B

�E��

�{�X�g����w���j�w���q���������i2011�N2���`8���j

���u�t�@

���s�O�����w�F�u����̃A�W�A�U�v�A�W�A��Ԙ_�ҁi2011�N

��t��w�F�u���z�̕ۑS�ƍĐ��v�i2010�N�j

���s�O�����w�F�u����̃A�W�A�T�v�i2010�N�j

���F�u����̃A�W�A�U�v�A�W�A��Ԙ_�ҁi2009�N�j

�����E���\�_���E�|��E������ł̔��\�i����3�N�Ԃɂ������Ȃ��́j

�J�엳��u���A�W�A�ߌ���̓s�s�ƌ��z�v�A�w��g�u���@���A�W�A�ߌ���ʎj�@�ʊ��@�A�W�A�����̗����ƓW�]�x�A��g���X�A2011�N9���A177�Ł|202�ŁB

Ryuichi TANIGAWA, Colonial Structures Veiled in Publicity -Lighthouses, Bridges, and Dams

Built by the Japanese Empire in Colonial Korea-, 2011Our Living Heritage: Industrial Buildings and Sites of Asia, mAAN

Seoul 2011 8th International Conference, Seoul, 25-27 August 2011, pp.77-87

���c�����q�A�R����b�A�ɓ��V�A�J�엳��u�l�̓}���K�~���[�W�A���ʼn������Ă���̂�--�}���K�����{�݂ɂ����闈�َҍs���Ɓq�}���K���r���߂����āv���{�}���K�w��ҁw�}���K�����xVol.17�A���{�}���K�w��A2011�N3���A76�Ł|85�ŁB

���c�����q�A�R����b�A�J�엳���A�ɓ��V�u���s���ۃ}���K�~���[�W�A���ɂ����闈�َҒ����@�|�|�s�����[�����~���[�W�A���Ɋւ����b�����|�v���s���ؑ�w�I�v�ψ���ҁw���s���ؑ�w�I�v�x37���A���s���ؑ�w�A2010�N�A77�Ł`92�ŁB

�J�엳��u���I�푈�O��̒��N�����ɂ����铔�䌚���v�_�ސ��w�����������Z���^�[�A2010�N9���@�@�@�@�i�v�|�@�_�ސ��w�����������Z���^�[�j���[�X���^�[�@�u�����������vNo.25�j

�J�엳��u���I�푈��̒��N�����ɂ�����N�ƌ����Ɓv�����Ȍ�����A2009�N12���B

�����L�E�J�엳��u�p�_���̓s�s�`���ƌ��z��Y�\�k�Е����ɂނ��āv�@�V���|�W�E���u�Ós�̐k�Ё\2009�N9�����X�}�g���n�k�ʼn��Ȃ��������́v�����s��w����c�L�O���A2009�N11���B

�J�엳��u�o�ł�A���̓s�s�v��ƁI�v�i���] �w�s�s�v��� �ΐ�h�s�x �������l�ق����j�A�w�xvol.39�A�������X�A2009�N10���A338�Ł`342�ŁB

�J�엳��u�⏼�����q��Ɣ��F������v �@���{�S���w���73���������ف@���[�N�V���b�v�u�����������߂���i�|���z�j�w�E�����l�ފw�Ƃ̑Θb�v���\�A2009�N8���B

�J�엳��u�s�s�W���J���^�Ɠ��{�̐�㔅���v���W�F�N�g�@�|20���I�̎Љ�ϓ��Ɠs�s�ϗe�|�v �J���`�������^�C�t�[��@�����O��@���\�A2009�N7���B

�r����A���c�֎q�A�J�엳���A�������q�A�ēc�W�F�ҁw<���E>�̍�����x���M���A2009�N4���B�i��11�́u���E�𑀂�^���E�ɑ����錚�����@�|���]�̉�]���v���M�j

�J�엳�� �u�鍑���{�ƒ��N�E��p���{���ɂ̌���?�����ƈى����߂����āv ���N�j�������������A�͍��m���،��^���E�j������\�A2009�N2���B

�J�엳��u���O��N�A�G���̋L���@�|���鍂���H�Ɗw�Z���z�Ȃ̂��铯���������̐��U�|�v�wMobile Society Review�xvol.14�ANTT�h�R��/���o�C���Љ�����A2008�N12���BMobile Society Review 14���ւ̃����N

�J�엳���ADavid Tucker�u�s�s�Ȃ��s�s�v��v�i�ʖ�䖃���q�ҁw���F

����������j�x�A�������X�A102�`144�ŁA2008�N2���j�B

�J�엳��u���]����l�X�A�]�����錚�����@�|���N�����k���ɂ����鐅�L�_���̌��݂Ƃ��̍Đ��|�v�A�w�v�z�xVol.1005�A��g���X�A61�`81�ŁA2008�N1���B

�J�엳��u���]����l�X�A�]�����錚�ݕ��@�|1920�N�`1950�N�̒��N�k���ɂ����鋐�唭�d�����݂�ʂ��ā|�v�i�����Ȍ�����2007�N1�����\�j�B

�J�엳��u���z�j�I�ۑ�Ƃ��Ă֖̊��@�|�w���{�̌��z�ƌ|�p�i��j�x�E�w���N�̌��z�ƌ|�p�x�E�w�x�߂̌��z�ƌ|�p�x���|�v�i�w�u�鍑�v���{�̊w�m�@��g�u���@��8���@��Ԍ`���Ɛ��E�F���x�A��g���X�A�������35�`39�ŁA2006�N10���j�B

Ryuichi TANIGAWA, Asian Construction and

the "Dream" of Modern Technology�@-Nationalism and the Development of

Asian Electric Power by Civil Engineer Yutaka Kubota-Nation, City, Place:

Rethinking Nationalism, International Conference, University of Melbourne,

Australia, 14-16 July 2006

���m�_��

�w���{�A���n�Ƃ��̋��E�ɂ����錚�����Ɋւ�����j�I�����@�|1867�N�`1953�N�̓��{�ƒ��N�����𒆐S�Ƃ��ā|�x������w��w�@�H�w�n�����ȁA���m�_���A2009�N3�� �v�|

����������

�J�엳��w���{�̊C�̋ߑ㉻�Ɋւ��錤���\������/����̌��ݎj�\�x�@���{�Ȋw����2010�N�x�A�C�m���匤�������A����ѓ������������ɂ�2010�N�x���{�Ȋw����������

�J�엳��w�O���[�o�����݃C���p�N�g�Ƃ��Ă̋v�ۓc�L�����x�@2009�N�x������w���Y�Z�p�����������R���y�e�B�V�����A�����퐶����B

�J�엳���w���N�����̓��䌚�݂��猩������C�g�`�F�[���̉��|�鍑���{�́u��Y�v���瓌�A�W�A�ɂ�������j�I��������ڎw���ā|�x�@2009�N�x��2��(2009�N10��1���`2010�N3��31��)�O�D���������B

�J�엳��w �z������Z�p�ҁA�ؗ����錚�����A�����Č����ƌ��������́|�����{�A���n�y�ёA�W�A��㔅���ɂ������Ԍ��ݎj �x�@�g���^���c2007�N�x���������i�������ԁF2007�N10���`2009�N3���j�B

�J�엳��A���{�N���w���c�Ɨm�ق̓o�^�������L�O�W����x�@�܂��Â���s�����c�A2006�N�x�����i2006�N4���`2007�N3���j�B

�����

�Љ��Ԍ�����i2009�N4�����ь���ƂƂ��Ɏ�Ɂj

���̉�i2009�N3���܂Łj

SIMPATIA�����M�E�ҏW

�����Ȍ�����

�ޗnj�����S�������̗��j�I�������̒����E�����E���p�Ɋւ��銈��

�ǔ��V���@�u�����̕������@�@������������Ȃ��v�@�i2006�N10��31�������j

�����V���@�u�@�����̉A�A�B�ꂽ��Y���v�@�i2005�N11��11�������j

�ǔ��V���@�u���Z���A���̈�Y�T���v�@�i2005�N6��17�������j

���̑�

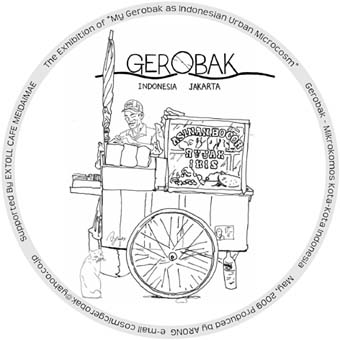

�C���h�l�V�A�s�s�̏��F�� ���̃O���o�b�N�Wvol.2�v�@�W����C���h�l�V�A�ŊJ�ÁI

�i2009�N10��9���`11��1�����X���o��-Galeri Seni House of Sampoerna, Surabaya�j

�֘A�L���iKompas10��8���t�j

�@�@ �@�@ �@ �@ �@ �@

��1��A2��Ƃ�David Sagita����Ƃ̋��Âł����A�X���o���̕��́ADavid�������A

���Ȃ�O���[�h�A�b�v���Ă���̂ŁA�����Ƃ����Ƃ��炵�����̂ƂȂ�܂����B

�u�C���h�l�V�A�s�s�̏��F�� ���̃O���o�b�N�Wvol.1�v�@�W�������

�i2009�N5��1���`6��30��������O�G�N�X�g�[���J�t�F�j

�@ �@ �@ �@

�Ȃ�

�D���ȊX�A�܂A�f��A�����A�H�ׂ��́A���̑�

���R�A�W���W���̊�Ȗ`���A�E�߁A�C���f�B�W���[���Y�i����Young Indiana

Jones�j�A�V���[���b�N�z�[���Y�A�T���M���v�T���i�o���̏ē��j�A�R���i�����p�v�i�����₵���͂�j�AIfu Mie

�����Ȃ���

�P�`���b�v���̓V�Ô�

|